人口新世纪国外人口学研究动态33800字

新世纪国外人口学研究动态33800字

摘要 中摘要21世纪以来国外人口学研究在延续传统人口学领域三大板块的基础上针对现实人口问题进行了深入细致的研究呈现出理论沿袭、内容广泛且彼此交叉、手段和方法多样、应用性强等特点。本文围绕婚育家庭与社会性别、健康与死亡、预期寿命、老龄化、地域流迁、人口理论与方法等11个热点领域 以Web of Science核心合集为检索数据库对2000―2016年人口学领域的英文文献进行回顾检索重点突出新的研究状况、研究内容和方法。在对部分影响较大或最新文献进行系统分析的基础上就国内外的相关研究理论、方法、研究视域方面的局限或优势进行了思考并提出国外相关研究对中国未来人口学研究的启示和借鉴。

毕业

关键词 中关键词国外人口学婚育家庭健康死亡迁移

中图分类号 中中图分类号C924.1文献标识码 A文章编号 1000-4149 201801-0001-16

DOI 10.3969/j. issn.1000-4149.2018.01.001

Abstract 英摘要Sincethe onset of the 21 century population studiesinthe West havenot only focused on the three traditional research areas but also explored many new topicsemergedtogetherwiththe new demographic context.This paperclassifiesrelevant research into11 hotspots including marriage fami ly gender and ferti l ity health and mortal ity l ifeexpectancy populationaging migration theoryand methods.Based on journalsin Web ofScience especial ly several topjournals we have systematical ly col lected and sorted Engl isharticlesbetween 2000and 2016.We havethen reviewed and reappraised the most influential ormost recent work regarding research status majorfindingsand progress aswel l as researchtheoryand methods. It has been found that Western research has beenfeatured by broader andintertwinedtopics mixed methods and strong orientation of empiricalappl ications. Final lywe proposethe impl icationsof Western researchfor relevantstudies in China.

Keywords 英 ?P键词demographic research abroad marriage and fami ly healthmortal ity migration

正文

21世纪以来随着经济的全球化和一体化、世界政治格局的风云变幻、社会文化领域的杂糅交错各国的人口问题本文的“问题”是中性的不带价值取向变得愈发复杂发达国家和发展中国家的人口现象既有趋同态势也有与自身经济、社会、文化和政治格局相适应的地区差异性。过低的生育率、预期寿命延长、退行性疾病以及由此带来的深度人口老龄化问题大规模和多流向的国际和国内人口迁移流动及社会融合问题女性的社会劳动参与及其与家庭的平衡关系问题等都成为大部分国家尤其是发达国家面临的主要人口问题而相对较高的生育率、死亡率和传统的传染性疾病、流行病依旧困扰部分欠发达国家和地区。

这些外部的变化传递到人口学研究领域推动了学界对新老人口问题持续甚至是前所未有的关注。中国作为世界人口大国既有发达国家的问题也有发展中国家的问题。本文的研究目的在于对2000年以来国外人口学研究进行系统的回顾与梳理总结与评述新世纪以来国外人口学研究的热点和重点问题并在此基础上探索国外相关研究对我国现阶段人口学研究的启示和借鉴意义。之所以关注新世纪以来的相关研究一是因为21世纪以

来包括中国在内的全球多国经济社会发展进入新的时期面临诸多新的人口问题而这些问题既具有全球普遍性也具有地区独特性。二是选择较长时间跨度的文献既可对某一时期的相关研究进行分析也可就某一领域、某一主题研究进行纵向比较故分析结果将更具有动态性和时效性。

需要说明的是受能力限制文献分析可能出现疏漏。且在本文中凡是在国外期刊发表的文献都被统一当作国外人口学研究。同时在文献分析过程中我们会采用一些选择原则这些原则和其他种种限制可能使我们的文献梳理挂一漏万。不过我们的目的不在于囊括所有文献而在于提供总体变动态势和研究方向。

一级标题一、文献检索与梳理方法

本文在人口学领域生育、死亡、迁移三大板块的基础上将21世纪以来国外人口学研究细分为生育、死亡、健康、预期寿命、老龄化、性别、婚姻家庭、迁移、人口理论、人口方法和人口政策11个主题并围绕其中的热点和重点问题 以Web of Science核心合集为检索数据库对2000―2016年相关的英文文献进行检索。Web of Science数据库收录了上万种世界权威学术期刊基本涵盖了人口学领域所有高影响力的刊物既包括综合性的人口学期刊如 Population and Development Review、Demography、Population Studies、DemographicResearch也包括专业性的针对各主题的期刊如 Journalof Marriageand Fami ly、 SexandSociety、 Journal of Biosocial Science、 International Migration Review、 Perspective on Sexual andReproductive Health。故此对该文献库的检索有助于我们全面、系统地把握国外尤其是欧美国家人口学研究的主流趋势及现状特点。 在文献梳理时面临主题多、 内容杂且各主题的研究内容之间存在交叉等问题为便于陈述在资料分析时基于类别的同质性将这些主题合并为4大领域。其中将生育、婚姻家庭、性别合并为婚育家庭与社会性别死亡、健康、预期寿命与老龄化合并为健康与老龄化迁移主题仍保持不变人口理论和人口方法合并为理论与方法人口政策因相关研究较少则根据内容的相关性拆分到各自相应的主题中。

不同研究领域、不同领域下的研究主题关注度不相同。图1展示了各主题的检索结果。就搜索的期刊而言首先与目前的人口尤其是社会人口问题突出的特点相适应人口流迁、婚姻家庭这两个主题受到学界最大的关注发文数量最多其次老龄化的快速进程及其后果的显现也极大地推动了学界对该问题及其相关问题如健康的深度关切。可见人口流迁、健康与老龄化仍然是人口学领域研究的热点传统的生育研究虽然让位于婚姻家庭但更多的是视角的变化。此外人口学研究方法也得到持续的关注相较而言人口政策和人口理论的研究相对较少。

随着时间的推移各相关领域的研究都有所增加。 图2展示了2000―2016年各主题发文数量的变动状况。如其所示一是在过去17年中各主题的发文数量虽有波动但都呈明显的增加趋势。二是当我们把相关领域的文献进行合并后几乎在所有时点婚育家庭与社会性别、健康与老龄化这两个领域的研究总是最多而关于理论与方法的研究则相对较少。

鉴于文章数量巨大为便于了解各领域的最新状况也为了加强对文献的把握在资料分析时我们遵循四个原则进行再次筛选。一是“经典和前沿兼顾”先按引用量进行排序并选择前100篇进行分析但是先发的文章在引用量上总会占更大的优势故我们也将最近两年的文章皆纳入分析范围。二是“综合与权威优先”在期刊选择上包括Web of Science核心合集数据库中所有人口学领域的刊物但重点关注几个综合性和最具有权威性的刊物包括Demographic Research、 Population and Development Review、 Demography、 PopulationStudies。三是文献“取1”选择若有多个类似文献我们取时间最近且最权威杂志的一篇文献。四是内容直接相关相关研究有很多衍生性研究这里主要选择与传统生育、死亡、迁移三大领域直接相关的文献。

如同人口政策一样人口理论和方法都是用来解释或预测生育、死亡和迁移的多数理论和方法研究难以与具体的实证研究相剥离故将二者融入其他三个领域中。

通过对文献的分类与梳理本文将现有研究分为三部分一是婚姻家庭与社会性别重点考察它们与生育的关系二是健康与老龄化重点关注人口健康与死亡三是人口流迁。

一级标题二、婚育家庭与社会性别

20世纪以来全球生育形势发生了重大转变随着生育水平的持续降低低生育国家的关注从如何降低生育转为如何提高生育。在此背景下婚姻形式、家庭结构、性别偏好、性别观念与生育的关系受到学界的极大关注。

二级标题1.生育率

低生育率成为21世纪人口新常态。联合国数据显示 20世纪50年代世界范围内总和生育率TFR低于更替水平2.1的只有拉脱维亚和爱沙尼亚两个国家而2015年世界平均TFR仅为2.593个国家的TFR低于2.1United Nations Departmentof Economic and SocialAffairs Population Division.World population prospects the 2015 revision [DB/OL].

[20171121]. https //esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Ferti l ity/。 “最低生育率”lowestlow ferti l ity 即TFR等于或低于1.3[1]和“极低生育率” very low ferti l ity 即TFR低于1.5[2]被用来描述发达国家的生育水平。与此相对应的是 “生育危机”“低生育陷阱”等概念也相继提出即指当TFR降至某一水平时会引发低生育率的自我强化机制使生育率如同掉入陷阱而难再回升[3-4] 。但是 2008年以后欧洲部分国家如德国、英国、瑞士、荷兰等国的生育率逐渐回升。对此有学者认为虽然美国75%90%的生育是由一孩和二孩生育?献高孩次较少但这并不代表存在生育危机通过实施公共政策和调整制度环境发达国家的低生育问题可以得到缓解[3]。

生育率的持续低迷引发对低生育原因的广泛探讨。研究发现生育水平与经济社会发展[5-6]、性别平等[7]、死亡率下降[8]、孩子的价值[9]、计划生育项目[10-13] 、生育政策[14-17]等因素都密切相关。随着生育率的持续降低新的解释视角也不断涌现 “第二次人口转变论”就是其中之一[18-19] 。过去认为生育率降到更替水平附近时就会保持稳定一个原因在于发达国家人们的生育意愿是两个孩子而实际情况是很多国家的生育率持续下降意愿与行为之间存在悖离。在人口转变以前意愿生育水平大于实际生育水平在人口转变前期 由于非意愿生育、儿童死亡的替代效应和性别偏好使得实际生育水平超过意愿生育水平在人口转变后期因育龄推迟、非意愿不育和子女成本升高实际生育水平再次低于理想家庭规模[20] 进而带来欧洲部分国家的极低生育率[21] 。

二级标题2.婚姻家庭与生育

婚姻家庭作为人类生产生活的基本单元一直是人口学研究的重点和热点。伴随着经济社会的发展婚姻家庭都发生了重大变化。未婚同居和离婚率高都是第二次人口转变的主要内容与生育水平密切相关。 1995―2003年全国调查数据发现美国未婚同居比例和时间都在增加[22] 。而且同居家庭的孩子数量不断增加包括同居时出生的和出生后进入同居家庭的约有2/5的孩子曾在同居家庭生活过[23]。 同居家庭的生育率对整体生育水平的贡献越来越大采用标准化和因素分解的方法发现美国生育率的增长主要源于同居妇女生育率的增长[24] 其占比从1980―1984年的29%升至1990―1994年的39%[23] 2008年美国非婚生育在总生育中的占比已经超过2/5[25] 。美国较高的未婚生育率填补了美国婚内出生人口的不足是美国生育水平长期保持在更替水平附近的重要原因。婚姻稳定性既会影响生育也会受生育影响。李克特Lichter等人通过对比怀孕后同居和同居后怀孕的人群婚姻轨迹发现与已婚夫妻相比先怀孕后同居的分手率特别高最后结婚的比例不到1/3而同居后怀孕的夫妻在发现怀孕后结婚的比例较高[26] 。穆斯克和麦克莫尔Musick andMichelmore的研究也表明有小孩后同居的夫妻更易分离[27]。 二级标题2.死亡

与健康

死亡率下降最直接的效果是带来预期寿命的不断延长。联合国数据显示全球预期寿命从20世纪50年代的46.81岁升至2015年的70.48岁 2050年将达到77.07岁 2100年将达到83.17岁

United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division.Worldpopulation prospects the 2015 revision[DB/OL] [20171121].https //esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Mortal ity。对预期寿命的变化进行分解后发现自20世纪60年代中期以来新增的预期寿命中有70%源于死亡率的下降[59] 。从历史变化趋势来看人类预期寿命增加的极限尚未到来。随着老年人口死亡率的下降预期寿命每十年将增加1.5岁左右[60] 。

但是预期寿命增加并不代表健康状况改善。 20世纪后期学界基于欧美国家的数据提出并证明了预期寿命和老年残障期的三种关系模式老年残障期压缩模式[61] 、扩张模式

[62]和动态均衡模式[63] 。因各国老龄化程度不一、健康医疗水平差异甚大健康预期寿命的变化模式也不尽相同。美国的数据表明健康预期寿命的增加大于残疾预期寿命的增加

[64] 美国人的预期寿命在增加的同时 因残疾率下降和残疾的恢复非残疾预期寿命每年以0.6岁左右的速度增加[65] 65岁及以上老年人的残障预期寿命在减少与压缩模式相符

[66] 。而日本的数据分析结果表明1995年前日本处于残障压缩期而后呈现扩张趋势[67]。健康预期寿命也常被作为老年人长期照料的重要参考指标健康预期寿命越长老年人需要长期照料的时间越短所需的家庭和社会照料成本越低[68]。

引入生命历程理论后健康行为受到越来越多的关注主要在于肥胖和吸烟与死亡风险的关系研究。研究表明肥胖会引发糖尿病和心血管疾病[69] 增加老年人患疾病和功能障碍的风险[70] 。近年来少儿肥胖率日渐提高[71] 而这不仅受制于生物和社会人口要素也与个人健康行为密切相关。儿童和青少年课外锻炼时间越长肥胖概率越小[72]。吸烟则主要通过影响呼吸系统进而增加死亡风险。数据表明烟草消费使得呼吸系统死亡比例不断增加[46] 。具体到不同职业阶层吸烟对死亡率的作用研究发现职业阶层越高男性吸烟归因死亡率越高但不同职业阶层间女性的吸烟归因死亡率差别不大[73] 。而运用APC分析方法发现吸烟这种社会化模式对两性的死亡率都有显著影响且考虑到吸烟模式的变化在未来几十年内死亡的性别差异将急剧下降[74] 。

二级标题3.人口老龄化

死亡率降低的另一结果是推动了人口老龄化。 1922年洛特卡Lotka提出在一个封闭人口中影响人口老龄化的人口因素主要是生育和死亡[75] 1966年荷马林Hermal in将其扩展到开放人口中通过模拟不同死亡率、生育率和迁移率条件下的人口年龄分布来考察人口要素对年龄结构的影响[76]。但是一般而言 因国际移民的影响因素非常复杂且移民状况不断变化故难以准确预测未来的人口年龄结构[77] 。联合国数据显示 2015年全球60岁及以上老年人口占世界总人口的12.26% 65岁及以上人口比例超过8% 日本相应比例分别为33.08%和26.34%是全球老龄化程度最严重的国家

United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division.Wordpopulation prospects the 2015 revision[DB/OL]. [20171121].https //esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/

。随着老年人规模和比例的不断增加学界对此越发关注有关人口老龄化现状、原因、后果及应对措施等均是近年相关研究的重点和热点。

人口老龄化进程的不断深入 引发了对老龄化相关概念的探讨。从联合国确定1999年为国际老人年以来学者先后对不同国家和地区的老龄化情况进行了分析[78-80] 。研究发现不管是从平均年龄、 中位年龄还是65岁以上人口的比例来看除非洲外世界其余地区

的人口都在变老。传统的、主要基于年龄的测量指标虽已用了数十年广为研究者、政治家、国际和国内组织应用但这些指标都是根据欧洲情况而界定没有考虑预期寿命和健康状况等人口特征的变化故越来越不适合分析如今的人口老龄化状况且可能会误判现在的人口形势。为此一些学者建议对重要的概念加以区分如人口老龄化和人口寿命[81]、老年和抚养[82] 还有学者建议使用老龄化、老化、超级老化和过度老化社会对老龄化国家做进一步划分[83] 。若以年龄中位数、老年人口抚养比等指标来看老龄化程度显著低于目前的标准[80] 。

人口老龄化对健康服务、经济增长、环境的影响也是当前研究关注的热点。随着人口老龄化不?嗉由睿?政府对卫生保健的投入会自我强化[84] 老年人比例越高、政府的健康服务提供越多[85] 。就老龄化与经济增长的关系而言虽然关于老龄化会抑制经济增长的说法占绝对优势但也有学者表示不同看法尽管生育率下降对人均产量增长带来负向影响寿命的增加却与人均产量的增长有正向关系且其影响超过生育率的降低故人口老龄化促进经济的长期增长[86]。同理基于资本积累效应艾莎和普埃约Aisa and Pueyo认为资本积累效应与赡养率效应相反且在现有数据下人口老龄化带来经济增长[87] 。在环境方面OECD国家的数据表明人口老龄化对环境质量产生负向影响以二氧化硫的排放为例 1960年以前出生人口所占比例与二氧化硫排放量呈正相关年轻人比例低和老年人比例高的国家二氧化硫排放量也高[88] 。 一级标题四、人口流迁

与生育和死亡不同迁移更加受到经济社会发展和政治环境的影响。一方面交通的全球化使人口的地域流迁变得愈发频繁。另一方面随着与移民有关的社会不安定事件的频发出于政治和经济的考量国家或地区对人口流迁采取了控制态度经典迁移理论也因此受到挑战。纵观近17年的相关研究我们将重点关注流动人口的社会融合问题 因为几乎所有有关移民的研究都可以归之于融合还是隔离。

二级标题1.迁移

自“二战”结束以来发达国家一直处于净迁入状态。联合国数据显示 20世纪50年代初期发达国家净迁入规模较小净迁移率仅为0.5‰左右。 60年代开始发达国家净迁移率呈波动上升 目前基本维持在2‰―3‰。不过迁移者仍旧以短期迁移为主循环迁移是主要的迁移形式移民在目的地的平均时间不超过三年每年大约有1/4的迁移者离开并由新来的迁移者补充迁移者主要集中在20―24岁且女性迁移者的比例更大呈现出女性化趋势[89]。在迁移女性中妇女随迁的概率比妇女自己迁移的概率要大嫁给迁移者的女性迁移的概率明显大于嫁给非迁移者的女性[90]。

虽然经济动机仍是迁移的主要原因但是不可否认迁移的动机和原因已经变得复杂多样[91] 。美国移民在选择迁移地时 民族社区的吸引力下降而更加倾向于收入高的地区服务业就业的吸引力增大尤其是对于低教育程度的西班牙裔移民而言[92] 。对于医生群体而言其迁移率与国家的人均GDP并非呈线性关系而是呈倒“U”型关系且与美国的移民网络、政治和民主自由、医学资源呈正向关系[93-95] 。故此克里斯曼Krissman对用移民的社会网络来解释迁移的研究不断发生提出质疑并以墨西哥―美国移民为例提出“国际移民网络”的构想。他认为移民网络中还应该包括迁入地的雇佣者、劳工走私者等其他所有与之相关的成员[96]。在分析累积因果效应时应考虑城城迁移者与乡城迁移者之间的差异研究发现累积因果效应适用于小城市、乡村迁移者但对大都市迁移者并不起作用[97] 。

二级标题2.社会融合

移民社会融合是人口迁移研究的重要内容涵盖空间融合[98-99]、语言习得[100]、政治参与[101] 、文化融合[102-105]、身份认同[106]等多个方面 旨在促进移民获得与市民身份和权利有关的教育、求职就业、住房和健康机会消除群体和社区内部隔离实现语言、文化和空间的融合[107]。

移民或流动人口的融合研究在美国历经100多年而不衰。在欧洲融合问题也随全球经济一体化、因低生育率而吸引大量外籍劳工等原因成为社会的重点关切。20世纪60年代美国对亚洲和拉丁美洲的移民广开大门消除了以前的歧视政策。在过去40年拉丁美洲移民从960万增加到了5100万[108] 。但墨西哥裔美国移民存在明显的延迟融合现象与其他移民群体相比墨西哥裔移民需要额外的时间和资源来克服他们的边缘身份状态如非法移民的阻碍[109] 。为衡量每个国家在促进移民融合方面的成就和问题欧盟于2004年提出“移民融合政策指数”并先后于2007年、 2011年进行两次修订。对欧洲8国的相关研究表明瑞典、比利时和荷兰将多元文化政策和国家福利政策相结合呈现出相对较差的融合效果。而那些实施了很多限制性或同化融合政策的国家如德国、奥地利、瑞士、法国 以及那些程度相对较低的福利国家如英国却取得了比较好的融合效果[110] 。

中国作为世界人口大国和经济大国其人口迁移也逐渐受到国外关注[111-112] 尤其是农村流动人口的社会融合问题在最近几年得到了密集性的关注。尽管近年来农民工在城市中的经济条件、社会文化适应程度和身份认同都得到了改善然而户籍制度却是社会融入的持续性障碍流动人口显示出明显的社会和经济劣势[113] 。 同时研究表明农民工自身的人力资本是影响其经济融入和身份认同的重要因素。农民工如果能够在社会文化上适应流入地讲当地方言有财力进行个体经营或在城市买一套住房就更有可能形成对流入城市的归属感[114] 。尽管流动人口在流入地的居留意愿增加但流出地依然是他们最终也是最重要的归属地大部分流动人口依然处于循环流动的状态中。

二级标题3.其他

迁移与个体生育和健康的关系也是移民研究中的热点。研究发现在已经建立移民网络的地区和其他西班牙裔移民聚居区人口增加完全依靠移民。而在新目的地将近一半的人口增长来自移民的生育[115] 。移民妇女通常保持着比本地人口更高的时期生育率他们的生育数所占比重在过去的十年间不断上升在一些??家超出了总生育数的1/5。然而移民的高生育率对个别国家的时期生育水平的净作用还相对较小绝对值通常在0.05和0.1之间

[116] 。

迁移与健康的关系较为复杂。图拉和伊洛Turra and Elo尽管承认存在鲑鱼回溯效应但因其数值太小以至于不能够作为西班牙裔移民死亡率比非西班牙裔移民死亡率低的基础性解释。他们认为需要对在美国和不在美国的个体数据进行追踪以进一步探究在国外出生的和在美国出生的移民死亡率的差异[117] 。根据这一思路帕罗尼和阿里斯Pal loniandArias利用追踪数据证实了国外出生的墨西哥裔移民死亡率偏高这主要是因为移民回流但是移民回流却无法解释其他在国外出生的西班牙裔移民的死亡率偏高这一现象[118] 。另有研究认为移民在迁移之初比美国人拥有更好的健康状况但是这种健康优势随着时间不断消失男性移民的健康优势在15年间将消失1/3女性移民的健康优势则将在10年内完全消失

[119] 。

迁移与经济发展的关系亦受到学界关注。宏观层面一提起国际移民我们就倾向于将它归类为移民输出国经济社会发展水平低的结果或者是导致迁出地经济社会发展水平低的原因。但是波特斯和周敏Portesand Zhou最近关于移民汇款的研究已经扭转了这一观点

[120] 。关于移民与迁入地经济发展的关系有研究发现外来移民带来的经济效益是微小的、负向的或者短暂的而且可能会影响本地居民的利益他们带来的财政收入远远比不上他们对人口和环境的影响[121]。一项对澳大利亚国际技术移民的分析也得出了类似的结论研究者认为国际技术移民带来的效益是滞后的不能作为解决人才短缺问题的唯一方法

[122] 。而波克尔和寇斯特Bocquierand Costa在探讨瑞典和比利时人口转变和城市化的因果关系时发现迁移是城市化的直接或间接因素且先于生育和死亡转变对城市化的作用

[123] 肯定了迁移对经济发展的正向作用。 一级标题五、研究评述及对中国的启示

新世纪以来与经济社会的巨大震荡相适应新的人口现象和人口问题不断涌现如总和生育率不断降低并长期低于更替水平人口老龄化以及由此而产生的老年人长期照料问题越来越频繁的国际和国内迁移流动以及移民的社会融合问题等对此人口学家们积极探索其变迁原因并从不同角度呈现其现状和未来可能的趋势。

二级标题1.简要评述

回顾2000年以来国外人口学研究有其鲜明的特征一是在理论方面具有明显的沿袭性验证性研究众多二是研究内容丰富涵盖人口学的方方面面三是研究方法和分析手段多样四是研究应用性强与现实联系紧密有明显的问题导向。尽管不可忽视国外人口学研究在新世纪以来取得的成就但我们仍须看到其中的不足总体而言可以将其不足总结为四个“缺乏”。

一是在理论方面缺乏创新性具有明显的重复性。研究多旨在对人口转变理论、生育转变理论等经典理论的适用性进行考察或利用不同的数据进行实证分析缺乏新形势下新的理论建构。虽然人口学一直被视为缺乏理论的学科但对于人口学很多研究来说都有明确的研究焦点即“人口问题”。 目前研究多局限于对简单公式的描述、历史经验的总结缺乏对人口问题更加深入、细致的分析未形成可应用于当今世界的理论或结论。

二是就方法而言目前研究多为对人口学分析方法的使用以及对其他学科研究方法的吸纳、采用缺乏对人口分析方法的推广未能跳出狭义的人口研究范畴。人口学是决策导向性的学科但目前研究中将人口数据和方法应用于实践的例子较少尤其缺乏在商业、非盈利机构中的应用对管理者、经营者、政府组织的决策参考作用未能充分体现。

三是从研究视角来看与社会学、经济学的结合较多缺乏纯人口学的研究。从近十几年的发文数量来看狭义的人口研究相对较少数理人口学作为人口研究的重要分支虽然在涉及与人口分布和人口过程的“为什么”时显得无能为力但就学科的传承与发展而言仍应加强人口描述、人口测量和分析技术的使用人口数据的统计处理和人口统计模型的构造。

四是在成果应用方面虽然目前研究内容丰富与现实人口问题联系密切但缺乏必要的评估机制对政策效应、配套政策措施的研究较少。每一项人口政策都针对特定的人口问题和目标人群但在执行过程中政策结果可能与预期相符也可能不符。因此需要对政策的结果、 目标、产生结果的原因、政策的成本和效益进行评估并建立相应的政策支持体系以促进政策的真正落地而这正是目前研究所欠缺的。

二级标题2.对中国的启示

发达国家今天的人口现状是中国明日的人口趋势。人口问题具有长期性许多30年前发生的事情其效果在今天才会展现出来同时人口问题也具有现实性今天很多新出现的人口现象也亟待关注相关的问题也亟待回答。欧美发达国家走在中国的前面故其相关研究无论是生育、死亡与健康、人口流迁的总体研究还是对儿童、妇女、老年人、流动人口等特殊群体的研究都对中国目前和未来的研究具有一定的参考意义和启示作用。

一是加强对理论本身的探求。虽然在低生育率、低死亡率和大规模人口流迁情景下国外相关理论研究也比较滞后但这从反面给了我们一个启示如何建构新形势下的理论框架更好地解释新的人口问题就显得格外重要。特别是中国的许多人口问题与西方发达国家具有同步性如低生育率、较高的预期寿命和大规模的人口流迁等那么如何在借鉴国外研究的基础上形成适合中国人口国情、本土化的理论分析框架这一方面需要加深对人口热点问题的重新认识与判断分别从理论和实践维度认识中国当前的人口问题深化对目前和未来人口形势的认知另一方面需要全面理解相关人口理论的内涵与外延以及在中国环境中的现实关照和实际应用。

二是加强现有方法的拓展和混合方法的探索。人口学被视为是一门极其注重定量分析方法和测量技术的学科。尤其是人口普查、大型专题抽样调查的开展和数据的对外开放与共享

为人口学使用精确的统计技术和数学模型等定量研究方法奠定了重要的数据基础。社区、家庭以及个人微观数据的获得使得人口研究从宏观走向微观促进了人口行为、意愿的研究和发展。但未来研究中还应注重定性方法的使用加强对因果机制的深入探讨挖掘数据背后的理论故事。除了需要关注个体人口行为的特点与变化也需要重视家庭、社区等中观环境对人口行为和事件的影响更需要密切联系社会经济背景和宏观政策作用从微观、中观、宏观层面全面了解人口问题的发生、发展与后果。

三是加强研究视域的开拓。人口转变、经济转轨、社会转型并非独立运行而是相辅相成相互促进。未来人口学研究一方面应该加强人口内部要素相互关系的研究如迁移对生育决策和生育行为的影响、迁移与死亡的关系另一方面应该跳出就人口谈人口拓展人口学与其他学科的融合将人口现象和人口问题置于经济社会宏大环境中探讨文化、社会结构、社会分层等因素对人口结构、人口分布的影响回应低生育率、低死亡率背景下人口长期均衡发展的议题。并与婚姻家庭的变迁联系起来关注同居、同性婚等新的婚姻形式和家庭结构对人口变化趋势的影响。

四是重视研究成果的转化与应用。人口学的发展与政治经济环境密切相关人口学研究的众多成果是相应人口政策出台的重要参考依据也是衡量政策效果的重要标准。未来人口学研究一方面需关注生育政策、老龄政策、人口调控政策的调整依据前瞻性预测人口政策出台后的目标人群、人口结??、人口发展趋势做好咨询员角色另一方面需关注各项政策的效应、实施策略以及相关配套措施探讨人口政策与社会、经济、资源、环境之间的关系做好评估者与监督者角色。

参考文献

参考文献内容[1]KOHLER H P BILLARI F C ORTEGA J A.The emergence of lowestlowferti l ity in Europe during the 1990s[J]. Population and Development Review 2002 28 4641-680. [2]CALDWELL J CALDWELL B. Pretransitional population control andequi l ibrium[J]. PopulationStudies 2003 57 2 199-215.

[3]MORGAN S P. Is low ferti l ity a twentyfirstcentury demographic crisis [J].Demography

2003 40 4 589-603.

[4]LUTZ W SKIRBEKK V. Pol icies addressing the tempo effect in lowferti l ity countries[J].Populationand Development Review 2005 31 4 699-720.

[5]CAI Y. Chinas belowreplacement ferti l ity government pol icy or socioeconomicdevelopment [J]. Population and Development Review 2010 36 3 419-440.

[6]POSTON D L. Social and economic development and the ferti l itytransitions in mainlandChina andTaiwan[J]. Populationand Development Review 2000 26 2 40-60.

[7]ANDERSON T KOHLER H P. Low ferti l ity socioeconomic development and genderequity[J]. Populationand Development Review 2015 41 3 381-407.

[8]NOBLES J FRANKENBERG E THOMAS D. The effects of mortal ity on ferti l itypopulationdynamicsaftera natural disaster[J].Demography 2015 52 1 1-24.

[9]CALDWELL J C.On net intergenerational wealth flows an update[J]. Population andDevelopment Review 2005 31 4 721-740.

[10]RAMARAOS JAINA K.Al igninggoals intents and performance indicatorsinfami lyplanningservice del ivery[J].Studiesin Fami lyPlanning 2015 46 1 97-104.

[11]MILLER G BABIARZ KS. Fami lyplanning program effects evidencefrom microdata[J].Populationand Development Review 2016 42 1 7-26.

[12]MAYHEW S H LUSH L CLELAND J WALT G. Implementing the integration ofcomponent services for reproductive health[J]. Studies in Fami ly Planning 2000 31 2

151-162.

[13]YIP PS F CHEN M.An elasticity analysisof the effectiveness of pronatal ist measures inTaiwan[J].Asian PopulationStudies 2016 12 3 273-293.

[14]GREENHALGH S. Science modernity and the making of Chinas onechi ld pol icy[J].Populationand Development Review 2003 29 2 163-196.

[15]GU Baochang WANG Feng GUOZhigang ZHANG Erl i .Chinas local and nationalferti l ity pol icies at the end of the twentieth century[J]. Population and Development Review

2007 33 1 129-148.

[16]MERLI M G SMITH H I . Has the Chinese fami ly planning pol icy been successful inchanging ferti l ity preferences [J].Demography 2002 39 3 557-572.

[17]BASTEN S JIANG Q. Ferti l ity in China an uncertain future[J]. Population Studies

2015 69 S1 97105.

[18]LESTHAEGHE R VAN DE KAA DJ.Twee demografische transities [M]∥LESTHAEGHE RVAN DE KAA D J. Bevolking Groei en Krimp Deventer.Van Loghum Slaterus 1986 9-24.

[19]LESTHAEGHE R J NEIDERT L.The second demographic transition in the United Statesexception or textbook example [J]. Population and Development Review 2006 32 4669-698.

[20]BONGAARTS J. Ferti l ity and reproductive preferences in posttransitional societies[J].Populationand Development Review 1998 27 S1 260-281.

[21]KERTZER D I WHITE M J BERNARDI L GABRIELLI G. Italyspathtoverylowferti l itythe adequacy of economic and second demographic transition theories Le cheminement del Ital ie vers les très basses fécondités Adéquation des théories économique et de secondetransitiondémographique [J]. EuropeanJournal of Population 2009 25 1 89-115.

[22]KENNEDY S BUMPASS L. Cohabitation and chi ldrens l iving arrangements newestimatesfromthe UnitedStates[J].Demographic Research 2008 19 47 1663-1692.

[23]BUMPASSL LU H.Trendsincohabitationand impl icationsforchi ldrensfami lycontextsinthe United States[J]. Population Studies 2000 54 1 29-41.

[24]RALEY R K. Increasing ferti l ity in cohabiting unions evidence for the seconddemographictransition inthe United States [J].Demography 2001 38 1 59-66.

[25]VENTURASJ.Changing patterns of nonmaritalchi ldbearing inthe United States[J].NchsData Brief 2009 18 1-8.

[26]LICHTER DT MICHELMORE K TURNERR N SASSLERS. Pathwaystoa stable unionpregnancyand chi ldbearing among cohabiting and married couples[J]. Population Research andPol icy Review 2016 35 3 377-399.

[27]MUSICK K MICHELMORE K. Change in the stabi l ity of marital and cohabiting unionsfol lowingthe birth of a chi ld[J].Demography 2015 52 5 1463-1485.

[28]RAZYUROVICH L. Outsourcing of housework and the transition to a second birth inGermany[J]. Population Researchand Pol icyReview 2016 35 3 410-417 419.

[29]WOOD J NEELS K VERGAUWEN J. Economic and institutional context and secondbirthsinseven Europeancountries[J]. Population Researchand Pol icy Review 2016 35 3305-325.

[30]MATYSIAK A VIGNOLI D. Ferti l ity and women’s employment a metaanalysisFéconditéettravai l desfemmes une métaanalyse [J]. European Journal of Population/revueEuropéenne De Démographie 2008 24 4 363-384.

- 人口新世纪国外人口学研究动态33800字相关文档

- 内部审计国外内部审计信息动态(国际审计范文)

- 准则会计国际趋同及国外相关组织近期动态

- 社会浅析国外社会企业的发展动态

- 荷载国外路桥设计动态策划法的探究

- 地址校网中ip地址的动态配置

- 国外动态ip求国外可用的IP 急 手机用的

搬瓦工:香港PCCW机房即将关闭;可免费升级至香港CN2 GIA;2核2G/1Gbps大带宽高端线路,89美元/年

搬瓦工怎么样?这几天收到搬瓦工发来的邮件,告知香港pccw机房(HKHK_1)即将关闭,这也不算是什么出乎意料的事情,反而他不关闭我倒觉得奇怪。因为目前搬瓦工香港cn2 GIA 机房和香港pccw机房价格、配置都一样,可以互相迁移,但是不管是速度还是延迟还是丢包率,搬瓦工香港PCCW机房都比不上香港cn2 gia 机房,所以不知道香港 PCCW 机房存在还有什么意义?关闭也是理所当然的事情。点击进...

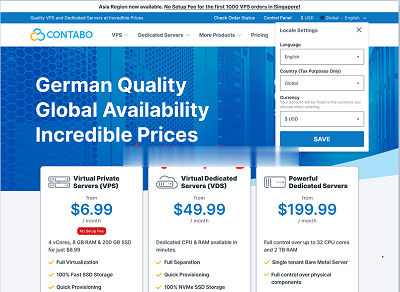

#消息# contabo:德国老牌机房新增美国“纽约、西雅图”数据中心,免设置费

运作了18年的德国老牌机房contabo在继去年4月开办了第一个美国数据中心(中部城市:圣路易斯)后立马在本月全新上马两个数据中心:纽约、西雅图。当前,为庆祝美国独立日,美国三个数据中心的VPS全部免除设置费,VPS本身的配置很高,价格适中,有较高的性价比!官方网站:https://contabo.com/en/SSD VPSKVM虚拟,纯SSD阵列,不限制流量,自带一个IPv4内存CPUSSD带...

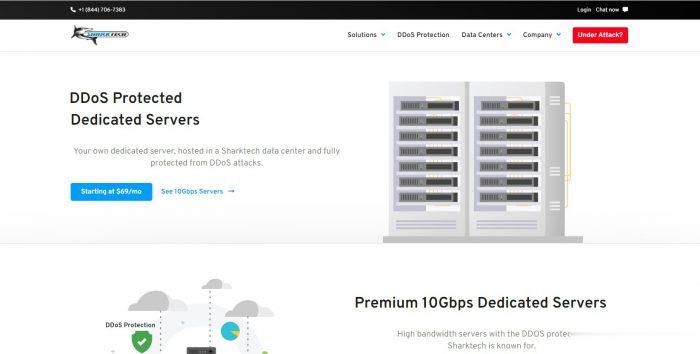

Sharktech:美国/荷兰独立服务器,10Gbps端口/不限流量/免费DDoS防护60G,319美元/月起

sharktech怎么样?sharktech (鲨鱼机房)是一家成立于 2003 年的知名美国老牌主机商,又称鲨鱼机房或者SK 机房,一直主打高防系列产品,提供独立服务器租用业务和 VPS 主机,自营机房在美国洛杉矶、丹佛、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹,所有产品均提供 DDoS 防护。此文只整理他们家10Gbps专用服务器,此外该系列所有服务器都受到高达 60Gbps(可升级到 100Gbps)的保护。...

-

!圈i申国电子政务发展调查报告技术参数及要求:计划ipad重庆网通重庆网通上网资费目前是多少? 小区宽带接入类型的iphonewifi苹果手机怎样设置Wi-Fi静态IP?iphonewifi为什么我的苹果手机连不上wifiicloudiphone自己用icloud把iPhone抹掉了.激活却不是自己的id怎么破win7关闭135端口windows 7如何关闭139端口googleadsense·什么是Google AdSense?如何加入Google AdSense? 谁可以告诉我吗?firefoxflash插件Firefox浏览器怎么激活adobe flash插件