石头云解析.石头亦曾抄写了一张,今据石上所抄云。这是红楼梦其中一段请问这里提到的石头是什么?

《神女峰》赏析??

《神女峰》/舒婷 在向你挥舞的各色手帕中 是谁的手突然收回 紧紧捂住了自己的眼睛 当人们四散离去,谁 还站在船尾 衣裙漫飞,如翻涌不息的云 江涛 高一声 低一声 美丽的梦留下美丽的忧伤 人间天上,代代相传 但是,心 真能变成石头吗 为眺望远天的杳鹤 错过无数次春江月明 沿着江岸 金光菊和女贞子的洪流 正煽动新的背叛 与其在悬崖上展览千年 不如在爱人肩头痛哭一晚 舒婷发表《致橡树》以后四年,又有《神女峰》面世。《致橡树》通过“木棉”对“橡树”的倾诉,表现了对独立平等、既尊重对方存在又珍惜自身价值的爱情观念的呼唤。

而《神女峰》则更多地表现出对爱情婚姻中“正统”道德的反思与批判。

诗歌由巫山神女峰触发的灵魂惊悸写起。

神女峰凝结着许多内涵不同的爱情故事,而这首诗主要取意于宋玉的《高唐赋》和《神女峰》。

两赋写楚怀王梦中亲幸了巫山神女,神女便树立了永远忠贞于他的志节。

怀王死后,他的儿子襄王和宋玉游巫山,神女虽一度对宋玉萌生爱意,又被襄王苦苦追求,却终于理性战胜情欲,毅然表示要永远忠于怀王,不再与别人恋爱。

沿着这一逻辑,民间传说又补充了神女日夜凝望怀王,日久化为石柱,成了人们万世景仰的偶像等内容。

于是,神女峰便成了不嫁二男、贞节重于生命的文化标本。

诗歌一开始就展现的意向是;:船到神女峰前,游客们向石像挥舞起各色手帕,对这一偶像狂热的崇敬,表现出在传统道德的强大磁场中,人们思维习惯和感情趋项的顽固惯性,然而觉悟者还是有的,她收回挥舞的手臂,捂住眼睛搽拭泪水——她分明觉察了神女偶像的可悲性。

人们离去后,她继续苦苦思索:那么多女人总是通过苦守贞洁来追求一种道德价值的实现,她们热衷于把美丽的梦想安排在一条可怕道路的尽头。

她们的悲惨充斥着社会生活和神话故事,以致悲剧“代代相传”,被铸造成道德楷模,被铺设成文化传统。

多么可悲。

“但是,心/真能变成石头吗?”这是困惑,更是质疑:那神女,那许多的妇女,本来有着鲜活的生命和正常的需求,怎么能甘心变成石头呢?她们为着一个没有价值的期待,错过许多俯拾即是、本该属于自己的幸福机遇。

多么荒谬。

下文的“金光菊”和“女贞子”是巫峡中的常见植物,它们聚凑成迎船而来的“洪流”。

它们生机蓬勃,自由活泼,体现着生命属于自己,应由自己支配的哲理,启发人们抛弃那为“规范”而生活的旧的伦理枷锁。

最后两句,指出“神女”们为了一种道德虚荣,在寂寞痛苦中挣扎,甘做一个毫无意义的展览品,实在不值得,不如步入世俗生活,向心爱的人倾诉心声,宣泄委屈,这才是幸福。

诗人吟咏至此,已把贞节观这副压抑妇女几千年的沉重的十字架彻底掀翻、打碎,收到铲除梦魇、大快人心的效果。

《神女峰》的艺术特色首先表现在观察角度的新奇和剪裁生活的精当。

对于一个困扰人们几千年的老问题,诗人让一个自然奇景和文化胜迹来承载,可谓独具法眼、另辟蹊径。

而问题的展现,又是凭借游船上一个刹那间的生活片段。

诗人一按灵感快门,便摄取了巨大的时空,使一瞬间的情景,回荡着一串千年浩叹,映照出旧道德的黯淡与新道德的闪光。

其次是善于把具有鲜明反差的意象组合在一起e68a847a686964616f31333166346235,如众人狂热的欢呼与一人忧伤的思索,对远天梦想的眺望与对眼前幸福的错过,悬崖上可笑的千年展览与俯在爱人肩头上痛哭的酣畅淋漓。

这种组合,使形象更加鲜明,更能突出问题的悲哀与沉重。

另外,诗人的映衬手法与象征手法也是很出色的。

衣裙在风中飘动,既是以动衬静,突现思索者雕塑一般的伫立,又是以动衬动,暗示她心灵的激烈颤抖。

“浪涛高一声低一声”,象征着悲剧故事的“代代相传”。

而“金光菊与女贞子的洪流”既映衬贞节主义的陈陋,又象征着新道德的觉醒。

这些手法的运用,增强了诗歌的艺术感染力。

读完这首诗,感到诗人对中华文化中的一个千年痼疾思索得那样深沉,针砭得那样中肯。

它象一支忧伤而又悠扬的调子,能洗涤人的心灵,激发人的顿悟,并为道德重塑提供了一个惊世骇俗的创意。

如何赏析韩愈的三石

山 石 韩愈 山石荦确行径微,黄昏到寺蝙蝠飞。升堂坐阶新雨足,芭蕉叶大栀子肥。

僧言古壁佛画好,以火来照所见稀。

铺床拂席置羹饭,疏粝亦足饱我饥。

夜深静卧百虫绝,清月出岭光入扉。

天明独去无道路,出入高下穷烟霏。

山红涧碧纷烂漫,时见松枥皆十围。

当流赤足踏涧石,水声激激风吹衣。

人生如此自可乐,岂必局束为人靰。

嗟哉吾党二三子,安得至老不更归。

[1] 【注释】 (1)山石:这是取诗的首句开头三字为 题,乃旧诗标题的常见用法,它与诗的内容无关。

(2)荦确(luòquè洛却):指山石险峻不平的样子。

行径:行下次的路径。

微:狭窄。

(3)蝙蝠:哺 乳动物,夜间在空中飞翔,捕食蚊、蛾等。

这是写山寺黄昏的景象并点明到寺的时间。

(4)升堂:进入寺中厅堂。

阶:厅堂前的台阶。

新雨:刚下过的雨。

(5) 栀子:常绿灌水,夏季开白花,香气浓郁。

这两句说,进入厅堂后坐在台阶上,这刚下过的一场雨水该有多么充足;那吸饱了雨水的芭蕉叶子更加硕大,而挺立枝头 的栀子花苞也显得特别肥壮。

诗人热情地赞美了这山野生机勃勃的动人景象。

(6)佛画:画的佛画像。

(7)稀:依稀,模糊,看不清楚。

一作“稀少”解。

所见 稀:即少见的好画。

这两句说,和尚告诉我说,古壁上面的佛像很好,并拿来灯火观看,尚能依稀可见。

(8)置:供。

羹(gēng耕):菜汤。

这里是泛指菜 蔬。

(9)疏粝(lì历):糙米饭。

这里是指简单的饭食。

饱我饥:给我充饥。

(10)百虫绝:一切虫鸣声都没有了。

(11)清月:清朗的月光。

出岭:指清 月从山岭那边升上来。

夜深月出,说明这是下弦月。

扉(fei非):门。

光入扉:指月光穿过门户,照时室内。

(12)无道路:指因晨雾迷茫,不辨道路,随意 步行的意思。

(13)出入高下:指进进出出于高高低低的山谷径路意思。

霏:氛雾。

穷烟霏:空尽云雾,即走遍了云遮雾绕的山径。

(14)山红涧:即山花红 艳、涧水清碧。

纷:繁盛。

烂漫:光彩四射的样子。

(15)枥(lì历):同“栎”,落叶乔木。

木围:形容树干非常粗大。

两手合抱一周称一围。

(16)当 流:对着流水。

赤足踏涧石:是说对着流水就打起赤脚,踏着涧中石头淌水而过。

(17)风生衣:本是风吹衣动,而诗人却感觉风象是从衣中发出的,所以说“风 生衣”。

(18)人生如此;指上面所说的山中赏心乐事。

(19)局束:拘束,不自由的意思。

靰(jī基):马的缰绳。

这里作动词用,即牢笼、控制的意思。

(20)吾党二三子:指和自己志趣相合的几个朋友。

(21)安得:怎能。

不更归:不再回去了,表示对官场的厌弃。

原文译文 山石峥嵘险峭,山路狭窄像羊肠, 蝙蝠穿飞的黄昏,来到这座庙堂。

登上庙堂坐台阶,刚下透雨一场, 经雨芭蕉枝粗叶大,山栀更肥壮。

僧人告诉我说,古壁佛画真堂皇, 用火把照看,迷迷糊糊看不清爽。

为我铺好床席,又准备米饭菜汤, 饭菜虽粗糙,却够填饱我的饥肠。

夜深清静好睡觉,百虫停止吵嚷, 明月爬上了山头,清辉泻入门窗。

天明我独自离去,无法辨清路向, 出入雾霭之中,我上下摸索踉跄。

山花鲜红涧水碧绿,光泽又艳繁, 时见松栎粗大十围,郁郁又苍苍。

遇到涧流当道,光着脚板踏石淌, 水声激激风飘飘,掀起我的衣裳。

人生在世能如此,也应自得其乐, 何必受到约束,宛若被套上马缰? 唉呀,我那几个情投意合的伙伴, 怎么能到年老,还不再返回故乡?[2] 作品鉴赏 诗以开头“山石”二字为题,却并不是歌咏山石,而是一篇叙写游踪的诗。

这诗汲取了散文中有悠久传统的游记文的写法,按照行程的顺序,叙写从“黄昏到寺”、“夜深静卧”到“天明独去”的所见、所闻和所感,是一篇诗体的山水游记。

在韩愈以前,记游诗一般都是截取某一侧面,选取某一重点,因景抒情。

汲取游记散文的特点,详记游踪,而又诗意盎然,《山石》是有独创性的。

按照时间顺序依次记述游踪,很容易弄成流水账。

诗人手段高明,他象电影摄影师选好外景,人物在前面活动,摄影机在后面推、拉、摇、跟,一个画面接着一个画面,在读者眼前出现。

每一画面,都有人有景有情,构成独特的意境。

全诗主要记游山寺,一开头,只用“山石荦确行径微”一句,概括了到寺之前的行程,而险峻的山石,狭窄的山路,都随着诗中主人公的攀登而移步换形。

这一句没有写人,但第二句“黄昏到寺蝙蝠飞”中的“到寺”二字,就补写了人,那就是来游的诗人。

而且,说第一句没写人,那只是说没有明写;实际上,那山石的荦确和行径的细微,都是主人公从那里经过时看到的和感到的,正是通过这些主观感受的反映,表现他在经过了一段艰苦的翻山越岭,黄昏之时,才到了山寺。

“黄昏”,是很难变成可见可感的清晰画面的。

他巧妙地选取了一个“蝙蝠飞”的镜头,让那只有在黄昏之时才会出现的蝙蝠在寺院里盘旋,就立刻把诗中主人公和山寺,统统笼罩于幽暗的暮色之中。

“黄昏到寺”,当然先得找寺僧安排食宿,所以就出现了主人公“升堂”的镜头。

主人公是来游览的,游兴很浓,“升堂”之后,立刻退出来坐在堂前的台阶上,欣赏那院子里的花木,“芭蕉叶大栀子肥”的画面,也就跟着展开。

因为下过一场透雨,芭蕉的叶显得更大更绿,栀子花开得更盛更香更丰美。

“大”和“肥”,这是很寻常的字眼,但用在芭蕉叶和栀子花上,特别是用在“新雨足”的芭蕉叶和栀子花上,就突出了客观景物的特征,增强了形象的鲜明性,使人情不自禁地要赞美它们。

时间在流逝,栀子花、芭蕉叶终于隐没于夜幕之中。

于是热情的僧人便凑过来助兴,夸耀寺里的“古壁佛画好”,并拿来火把,领客人去观看。

这当儿,菜饭已经摆上了,床也铺好了,连席子都拂拭干净了。

寺僧的殷勤,宾主感情的融洽,也都得到了形象的体现。

“疏粝亦足饱我饥”一句,图画性当然不够鲜明,但这是必不可少的。

它既与结尾的“人生如此自可乐,岂必局束为人?”相照应,又说明主人公游山,已经费了很多时间,走了不少路,因而饿得很。

写夜宿只用了两句。

“夜深静卧百虫绝”,表现了山寺之夜的清幽。

“夜深”而百虫之声始“绝”,那么在“夜深”之前,百虫自然在各献特技,合奏夜鸣曲,主人公也在欣赏夜鸣曲。

正象“鸟鸣山更幽”一样,山寺之夜,百虫合奏夜鸣曲,就比万籁俱寂还显得幽静,而静卧细听百虫合奏的主人公,也自然万虑俱消,心境也空前清静。

夜深了,百虫绝响了,接踵而来的则是“清月出岭光入扉”,主人公又兴致勃勃地隔窗赏月了。

他刚才静卧细听百虫鸣叫的神态,也在“清月出岭光入扉”的一刹那显现于读者眼前。

作者所游的是洛阳北面的惠林寺,同游者是李景兴、侯喜、尉迟汾,时间是公元801年(唐德宗贞元十七年)农历七月二十二日。

农谚有云:“二十一、二、三,月出鸡叫唤。

”可见诗中所说的“光入扉”的“清月”,乃是下弦月,她爬出山岭,照进窗扉,已经鸣叫头遍了。

主人公再欣赏一阵,就该天亮了。

写夜宿只两句,却不仅展现出几个有声有色的画面,表现了主人公彻夜未睡,陶醉于山中夜景的情怀,而且水到渠成,为下面写离寺早行作好了过渡。

“天明”以下六句,写离寺早行,跟着时间的推移和主人公的迈步向前,画面上的光、色、景物在不断变换,引人入胜。

“天明独去无道路”,“无道路”指天刚破晓,雾气很浓,看不清道路,所以接下去,就是“出入高下穷烟霏”的镜头。

主人公“天明”出发,眼前是一片“烟霏”的世界,不管是山的高处还是低处,全都浮动着蒙蒙雾气。

在浓雾中摸索前进,出于高处,入于低处,出于低处,又入于高处,时高时低,时低时高。

此情此境,正是饶有诗味,富于画意的。

烟霏既尽,朝阳熠耀,画面顿时增加亮度,“山红涧碧纷烂漫”的奇景就闯入主人公的眼帘。

而“时见松枥皆十围”,既为那“山红涧碧纷烂漫”的画面添景增色,又表明主人公在继续前行。

他穿行于松栎树丛之中,清风拂衣,泉声淙淙,清浅的涧水十分可爱。

于是他赤着一双脚,涉过山涧,让清凉的涧水从足背上流淌,整个身心都陶醉在大自然的美妙境界中了。

诗写到下山为止,游踪所及,逐次以画面展现,像旅游纪录影片,随着游人的前进,一个个有声有色有人有景的镜头不断转换。

结尾四句,总结全诗,所以姑且叫做“主题歌”。

“人生如此”,概括了此次出游山寺的全部经历,然后用“自可乐”加以肯定。

后面的三句诗,以“为人靰”的幕僚生活作反衬,表现了对山中自然美、人情美的无限向往,从而强化了全诗的艺术魅力。

这首诗为传统的纪游诗开拓了新领域,它汲取了山水游记的特点,按照行程的顺序逐层叙写游踪。

然而却不象记流水账那样呆板乏味,其表现手法是巧妙的。

此诗虽说是逐层叙写,仍经过严格的选择和经心的提炼。

如从“黄昏到寺”到就寝之前,实际上的所经所见所闻所感当然很多,但摄入镜头的,却只有“蝙蝠飞”、“芭蕉叶大栀子肥”、寺僧陪看壁画和“铺床拂席置羹饭”等殷勤款待的情景,因为这体现了山中的自然美和人情美,跟“为人?”的幕僚生活相对照,使诗人萌发了归耕或归隐的念头,是结尾“主题歌”所以形成的重要根据。

关于夜宿和早行,所摄者也只是最能体现山野的自然美和自由生活的那些镜头,同样是结尾的主题歌所以形成的重要根据。

再说,按行程顺序叙写,也就是按时间顺序叙写,时间不同,天气的阴晴和光线的强弱也不同。

这篇诗的突出特点,就在于诗人善于捕捉不同景物在特定时间、特定天气里所呈现的不同光感、不同湿度和不同色调。

如用“新雨足”表明大地的一切刚经过雨水的滋润和洗涤;这才写主人公于苍茫暮色中赞赏“芭蕉叶大栀子肥”,而那芭蕉叶和栀子花也就带着它们在雨后日暮之时所特有的光感、湿度和色调,呈现于读者眼前。

写月而冠以“清”字,表明那是“新雨”之后的月儿。

写朝景,新奇而多变。

因为他不是写一般的朝景,而是写山中雨后的朝景。

他先以“天明独去无道路”一句,总括了山中雨霁,地面潮湿,黎明之时,浓雾弥漫的特点,然后用“出入高下穷烟霏”一句,画出了雾中早行图。

“烟霏”既“穷”,阳光普照,就看见涧水经雨而更深更碧,山花经雨而更红更亮。

于是用“山红涧碧”加以概括。

山红而涧碧,红碧相辉映,色彩已很明丽。

但由于诗人敏锐地把握了雨后天晴,秋阳照耀下的山花、涧水所特有的光感、湿度和色调,因而感到光用“红”、“碧”还很不够,又用“纷烂漫”加以渲染,才把那“山红涧碧”的美景表现得鲜艳夺目。

这篇诗,极受后人重视,影响深远。

苏轼与友人游南溪,解衣濯足,朗诵《山石》,慨然知其所以乐,因而依照原韵,作诗抒怀。

他还写过一首七绝:“荦确何人似退之,意行无路欲从谁?宿云解驳晨光漏,独见山红涧碧诗。

”诗意、词语,都从《山石》化出。

金代元好问论诗绝句云:“有情芍药含春泪,无力蔷薇卧晚枝。

拈出退之《山石》句,始知渠是女郎诗。

”他的《中州集》壬集第九(拟栩先生王中立传)说:“予尝从先生学,问作诗究竟当如何?先生举秦少游《春雨》诗为证,并云:此诗非不工,若以退之芭蕉叶大栀子肥之句校之,则《春雨》为妇人语矣。

”可见此诗气势遒劲,风格壮美,一直为后人所称道。

[1] 作者简介 韩愈[3] (768—824)唐代思想家和文学家,位居唐宋八大家之首。

字退之,南阳(今河南省孟县)人。

贞元进士。

唐宪宗时,曾随同裴度平定淮西藩镇之乱。

在刑部侍郎任上,他上疏谏迎佛骨,触怒了宪宗,被贬为潮州刺史。

后于穆宗时,召为国子监祭酒,历任京兆尹及兵部、吏部侍郎。

他和柳宗元政见不和,但并未影响他们共同携手倡导古文运动,并称“韩柳”。

在诗歌方面,他更是别开生面,创建了“韩孟诗派”。

他善于用强健而有力的笔触,驱使纵横磅礴的气势,夹杂着恢奇诡谲的情趣,给诗思渲染上一层浓郁瑰丽的色彩,造成奔雷挚电的壮观。

韩诗在艺术上有“以文为诗”的特点,对后世亦有不小的影响。

有《韩昌黎集》四十卷,《外集》十卷。

[4]

求观音灵签解析

观音灵签第五十七签诗曰:

说是说非风过耳。

好衣好禄自然丰。

君莫记取当年事。

汝意还如我意同。

■好衣本作好交。

好指珍惜。

诗意→此卦孩儿见母之象。

诸事贵人大吉也。

解曰:所用谋望。

皆大欢喜。

从公用力。

如子逢娘。

观音灵签第八十九签签诗曰:

出入营谋大吉昌,似玉无瑕石裏藏。

若得贵人来指引,斯时得宝喜风光。

■此签是上签,意思是你可以去工作或者自己做事,就象一块美玉裹在石头裏面,若是有高人指点,那时便可得宝玉了。

观音灵签第九十三签签诗曰:

鸾凤翔毛雨淋漓,当时却被雀儿欺。

终教一日云开达,依旧还君整羽衣。

■此卦鸾凤被雨之象,凡事待时大利也。

此签家宅欠利,自身谨防,求财阻,交易待时,婚姻迟滞,六甲有虚,行人留连,田蚕晚,六畜损,寻人难,讼亏,移徙守旧,失物凶,病延,山坟改。

.石头亦曾抄写了一张,今据石上所抄云。这是红楼梦其中一段请问这里提到的石头是什么?

就是无才补天而随神瑛侍者(即后来的贾宝玉)入世,幻化为贾宝玉落胎时口衔的美玉的通灵宝玉,它在经历红楼梦所述之事经过几世几劫在那里镌刻出自己亲历之事。原文:后来,又不知过了几世几劫,因有个空空道人访道求仙,忽从这大荒山无稽崖青埂峰下经过,忽见一大块石上字迹分明,编述历历。

空空道人乃从头一看,原来就是无材补天,幻形入世,蒙茫茫大士、渺渺真人携入红尘,历尽离合悲欢炎凉世态的一段故事。

- 石头云解析.石头亦曾抄写了一张,今据石上所抄云。这是红楼梦其中一段请问这里提到的石头是什么?相关文档

- 石头云解析李斯瑶名字含义分析

- 石头云解析陨石雨是怎么回事?

- 石头云解析核舟记的课文解析

- 石头云解析电影《云上石头城》主要讲了什么?

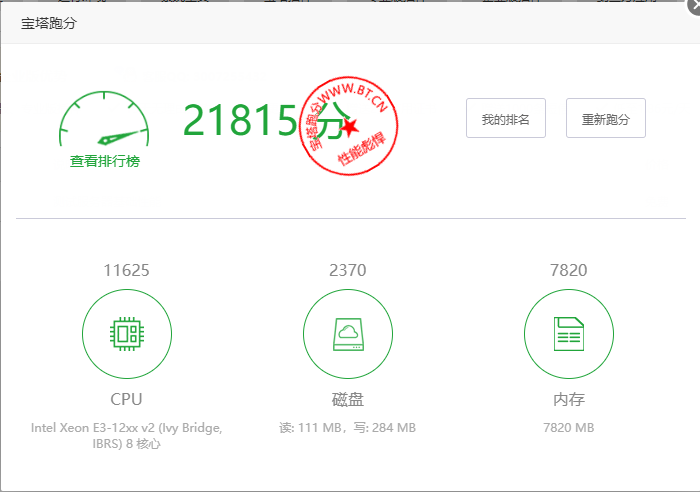

小渣云(36元/月)美国VPS洛杉矶 8核 8G

小渣云 做那个你想都不敢想的套餐 你现在也许不知道小渣云 不过未来你将被小渣云的产品所吸引小渣云 专注于一个套餐的商家 把性价比 稳定性 以及价格做到极致的商家,也许你不相信36元在别人家1核1G都买不到的价格在小渣云却可以买到 8核8G 高配云服务器,并且在安全性 稳定性 都是极高的标准。小渣云 目前使用的是美国超级稳定的ceranetworks机房 数据安全上 每5天备份一次数据倒异地 支持一...

飞讯云E5-2678V3 64GB,湖北十堰100G高防物理机330元/月

飞讯云官网“飞讯云”是湖北飞讯网络有限公司旗下的云计算服务品牌,专注为个人开发者用户、中小型、大型企业用户提供一站式核心网络云端部署服务,促使用户云端部署化简为零,轻松快捷运用云计算。飞讯云是国内为数不多具有ISP/IDC双资质的专业云计算服务商,同时持有系统软件著作权证书、CNNIC地址分配联盟成员证书,通过了ISO27001信息安全管理体系国际认证、ISO9001质量保证体系国际认证。 《中华...

哪里购买香港云服务器便宜?易探云2核2G低至18元/月起;BGP线路年付低至6.8折

哪里购买香港云服务器便宜?众所周知,国内购买云服务器大多数用户会选择阿里云或腾讯云,但是阿里云香港云服务器不仅平时没有优惠,就连双十一、618、开年采购节这些活动也很少给出优惠。那么,腾讯云虽然海外云有优惠活动,但仅限新用户,购买过腾讯云服务器的用户就不会有优惠了。那么,我们如果想买香港云服务器,怎么样购买香港云服务器便宜和优惠呢?下面,云服务器网(yuntue.com)小编就介绍一下!我们都知道...

-

魔兽世界配置要求魔兽世界配置要求腾讯云建网站注册域名后怎么建网站服务器防护产品服务器安全加固产品有哪些?技术路线有什么不同?短信验证码英文qq邮箱开启pop3和imap服务需要的16位英文验证码需要往哪个平台发短信获取韩国kt机房KT机房好吗?!说真心话哟在线图片换背景照片手机自动换背景云主机能玩游戏吗客厅云电脑可以在电视上玩网页游戏吗?最便宜的虚拟主机请教一个便宜的有信誉的虚拟主机提供商,高分求!!!!cdn的作用CDN制作的用途是什么cdn的作用.cdn文件是什么类型的文件?作用是什么?是否是病毒?